Im Jahr 2025 feiern die Arbeitsrichtung des Internationalen Verbandes der deutschen Kultur „Avantgarde“ und die Künstlervereinigung der Russlanddeutschen ihr 15-jähriges Bestehen. Im Rahmen der Jubiläumsveranstaltungen fand das jährliche Projekt, die Kreativakademie, im historischen „Herzen“ der Wolgadeutschen – in Saratow und Marx – statt. Der Veranstaltungsort war kein Zufall – in diesem Jahr jährt sich hier die Gründung der ersten deutschen Kolonien zum 260. Mal.

Die neue Saison des Kreativprojekts brachte Theaterschaffende, Sänger und Tänzer aus verschiedenen Teilen Russlands zusammen, um unter der Anleitung erfahrener Berater eine Theaterkomposition mit dem Titel „Der Lebensbaum“ vorzubereiten.

Deutsche Schlaf- und Scherzlieder, Tänze beim Erntedankfest, die Tränen einer Braut beim Abnehmen des Hochzeitskranzes, zehn Heuballen und Wassermelonen vom Straßenrand – wir erzählen von der Alchemie des Theaters, das die kulturellen Traditionen und die Geschichte der Russlanddeutschen ehrfürchtig und wunderschön auf die Bühne bringt.

Das traditionelle Projekt des Internationalen Verbandes der deutschen Kultur „Kreativakademie“ vereinte diesmal Solokünstler und Mitglieder kreativer Gruppen von Russlanddeutschen aus 16

Im Laufe von fünf Tagen verbesserten die Teilnehmer ihre Deutschkenntnisse und ihrem Gesang, lernten traditionelle Tänze der Russlanddeutschen und Deutschlands und erlernten die Tricks der Requisite und des Bühnenbildes.

Kuratorin des Projekts war nicht zum ersten Mal Maya Shultz, Regisseurin und Schauspielerin des Theaters der Stadt Tjumen „Mimikry“. Regisseur der Kreativakademie war Viktor Pretzer, Theaterregisseur, Schauspieler, Lehrer und Autor des Drehbuchs „Der Lebensbaum“, von dem ein Fragment im Rahmen des Projekts aufgeführt wurde.

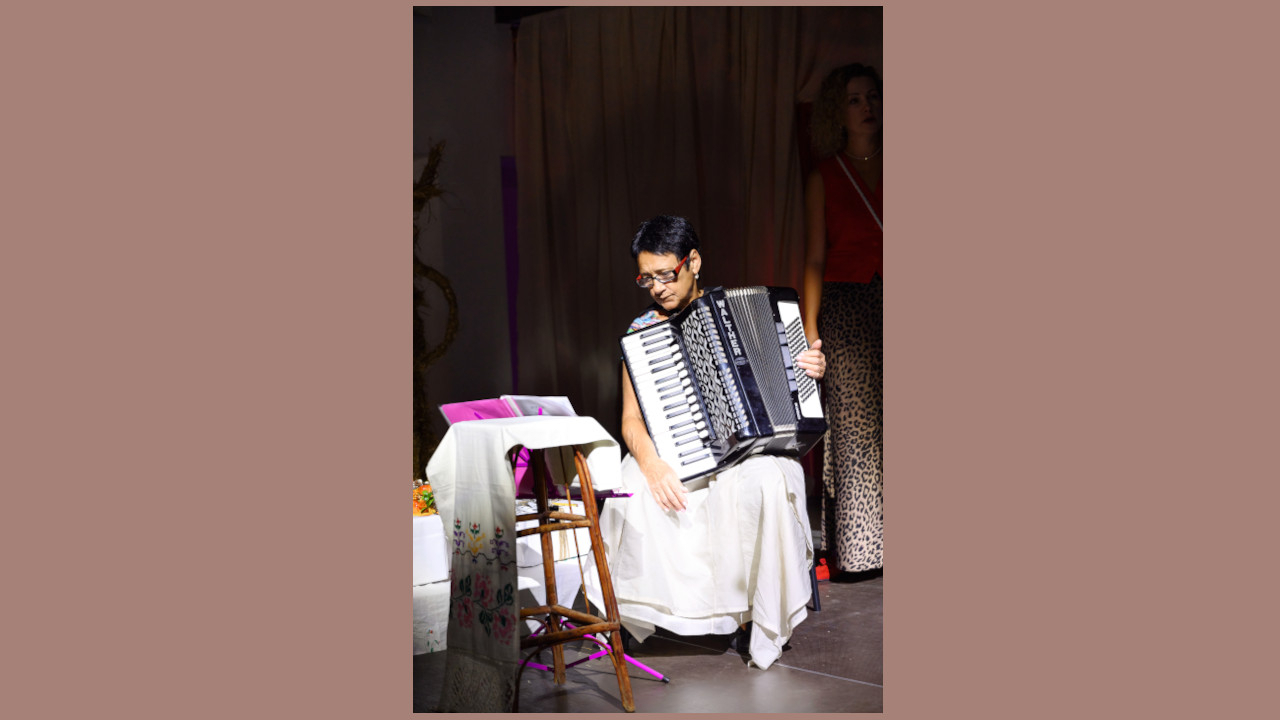

Die Sängerinnen und Sänger übten ihre Fähigkeiten und lernten deutsche Lieder zusammen mit Chorleiterin Julia Schtach, der Leiterin des Coverchors „Pripewotschki“. Die choreografischen Nummern wurden von Lidia Knoll, Ballettmeisterin, Gründerin und künstlerische Leiterin des ethnografischen Ensembles „Volkskarussell“ aus Petrosawodsk, inszeniert. Den Unterricht des Klubs der Freunde der deutschen Sprache leiteten Katharina Minkina und Elena Larionowa.

An dem Projekt war auch Maria Chaibullina beteiligt, Produktionsdesignerin für Straßenaufführungen im Theater der Stadt Tjumen „Mimikry“ und Leiterin der Kunstabteilung des Jugendtheaterzentrums „Kosmos“ in Tjumen. Sie gestaltete den Bühnenraum und teilte ihre Erfahrungen im Rahmen von Workshops mit den Teilnehmern.

Natalia Meidt, stellvertretende Vorsitzende der National-kulturellen Autonomie der Russlanddeutschen des Rayons Marks, begrüßte die Teilnehmer gastfreundlich und löste alle organisatorischen Fragen meisterhaft.

Ebenfalls am ersten Projekttag lernten die Teilnehmer die Geschichte der deutschen Nationaltracht kennen, die von der Ethnographin Elena Arndt anschaulich demonstriert wurde. Und Regisseurin Dajana Zhukotskaja (Raff) sprach über die Aktivitäten der Kreativgruppe „Jugendstadt“.

Ein wichtiger Programmpunkt, der die Künstler in die Geschichte der deutschen Wolgaregion eintauchen ließ und sie auf die spätere kreative Arbeit vorbereitete, war ein Ausflug nach Marx und eine Stadtrundfahrt am zweiten Tag. Die Teilnehmer lernten das dortige Deutsch-Russische Haus, das Heimatmuseum und die Evangelisch-Lutherische Kirche kennen.

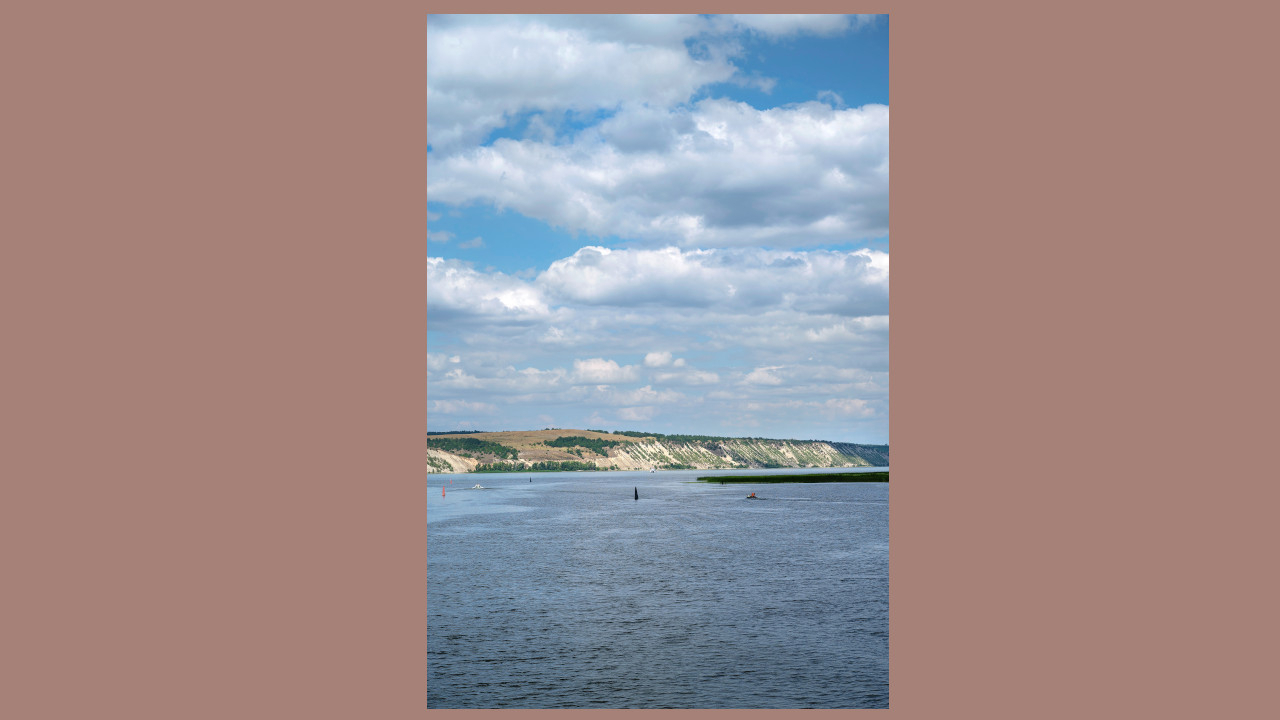

„Dank der Exkursion nach Marx haben uns die Organisatoren zunächst spirituell erfüllt“, erzählt Nina Tjudelekowa, eine Teilnehmerin aus Tomsk. „Wir tauchten in die Geschichte der Russlanddeutschen ein: Im Heimatmuseum wurden uns Gegenstände aus ihrem Alltag gezeigt und erzählt, was sie hier machten. In der Kirche wurden uns geistliche Lieder gesungen, danach stiegen wir auf den Glockenturm. Von dieser Aussichtsplattform aus kann man das Ufer der Wolga sehen – einen historischen Ort, an dem die ersten Kolonisten ankamen und von dem in den 1940er Jahren etwa eine Million Menschen vertrieben wurden. Wenn man mit eigenen Augen einen Ort sieht, an dem sich sowohl freudige Momente als auch Tragödien der Menschen abspielten, berührt das natürlich die Seele. Mit diesem spirituellen Reichtum und einem schönen Herzen haben wir anschließend an einer Inszenierung gearbeitet.“

In nur 13 Stunden Gesamtprobenzeit inszenierten die Künstler unter der Leitung von Regisseur Viktor Pretzer und Berater eine theatralische ethnographisch-historische Komposition „Der Lebensbaum“ – so nannten die Autoren der Produktion das Genre.

Die Premiere fand am 30. Juli auf der Bühne des Zirkuskunstzentrum „Art-Alle“ in Marx statt.

Das Publikum wurde mit einer Geschichte verwöhnt, die in einer harmonischen Kombination verschiedener Genres erzählt wurde: Volkslieder und geistliche Lieder, kurze Scherzlieder, traditionelle Tänze, Live-Musik, lyrische Texte in deutscher Sprache und Fragmente aus historischen Dokumenten sowie Rituale der Wolgadeutschen in ihrer theatralischen Interpretation. All dies wurde wie Äste eines gewöhnlichen Baumstamms in die Theaterkomposition „Der Lebensbaum“ eingebaut. Betrachten wir jeden „Zweig“ der Kreativakademie einzeln.

Zweig 1: Die Geschichte

Die Komposition hat nach der Idee seines Autors Viktor Pretzer eine doppelte Bedeutung: Es ist sowohl die Geschichte der Russlanddeutschen als Ganzes als auch die Geschichte eines Jahres im Leben eines deutschen Dorfes.

„Das ist ein ganzes Leben: meins und das Leben aller Generationen, einschließlich der ersten Vorfahren, die an die Wolga zogen – daraus besteht dieser Lebensbaum“, erklärt der Regisseur. „Das Stück basiert auf der Idee der Zyklizität, das ist der Jahreskreis von Januar bis Dezember.“

Der vollständige Text des Werkes „Der Lebensbaum“ umfasst vier Jahreszeiten, von denen jede ihre eigenen Kalenderereignisse, Rituale und Feiertage hat, und das Thema Hochzeit und Familie zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Jahr.

So beschreibt Victor Pretzer die Handlung:

„Winter, Januar. Das Stück beginnt damit, dass wir uns am zweiten Tag einer deutschen Hochzeit wiederfinden. Es ist ein fröhliches Fest, die Leute tanzen viel, scherzen, lachen. Und dann treffen wir einen Mann und eine Frau – die kostümierte ‚Bräutigam‘ und ‚Braut‘, die wir am Ende des Stücks im Dezember heiraten werden. Wir begleiten sie durch das ganze Jahr und bereiten die Hochzeit vor. Währenddessen finden das ganze Jahr über Kalenderfeiertage statt: Ostern, Johannistag, Erntedankfest, Weihnachten. In diesem Strom offenbart sich die spirituelle Kultur unseres Volkes.“

Im Rahmen der Kreativakademie 2025 in der Region Saratow führten die Teilnehmer einen Ausschnitt dieses Stücks auf.

Der Prolog der Theateraufführung führte den Zuschauer an den Ausgangspunkt der Geschichte der Russlanddeutschen – ins Jahr 1763, als Katharina II. das Manifest „Über die Erlaubnis für alle Ausländer, die nach Russland kommen, sich in den Gouvernements niederzulassen, wo es ihnen gefällig ist, und über die ihnen gewährten Rechte“ erließ.

Während die Einladung der Kaiserin erklingt, schreiten deutsche Kolonisten, die auf der Suche nach einer neuen Heimat ins Russische Reich aufgebrochen sind, durch den Saal. Im Hintergrund entsteht ein Schattentheater, das Szenen vom Abschied verschiedener Generationen der Familie, Gebeten und dem Beginn eines neuen Lebens zeigt.

Die symbolische „Stimme“ dieses Kapitels der Geschichte ist ein deutsches Schlaflied, das eine der ersten Kolonistinnen ihrem Baby vorsingt. Der Zuschauer sah auf der Leinwand des Schattentheaters auch das Bild einer Mutter mit einem Kind im Arm, als in der Stille des Saals ein Lied dünn und zitternd erklang, als würde es auf den Wellen der Wolga schaukeln.

„Die Kolonistin mit einem Baby symbolisiert den Beginn eines neuen Lebens in einem neuen Land, als die Bewohner der deutschen Länder nach Russland zogen. Ich habe versucht, in diesem Lied all die Liebe und Zärtlichkeit der Mutter auszudrücken!“ – erzählt Eva Knjasewa, eine Teilnehmerin aus der Gebiet Omsk, die das Schlaflied vortrug.

Die Theateraufführung lässt das Publikum anschließend mit den passenden Liedern und Tänzen in das herbstliche Leben eines wolgadeutschen Dorfes und die Atmosphäre des Erntedankfestes eintauchen. Das nächste Kapitel ist die Verkuppelungszeremonie, die Einladung der Gäste zur Hochzeitsfeier und die Hochzeit des jungen Paares selbst, die zwei Familien zu einer vereint.

Nach der Konzeption des Autors ist das Stück „Der Lebensbaum“ eine Möglichkeit, möglichst viele Menschen durch Kreativität rund um die Bewahrung und Weiterentwicklung der Traditionen der Russlanddeutschen zu vereinen.

„Ich habe das Gefühl, dass heute eine gesegnete Zeit ist, in der alles aufwärts geht und wir, bildlich gesprochen, Bäume pflanzen und den Grundstein für die Entwicklung der Kultur der Russlanddeutschen legen müssen“, begründet der Regisseur.

Die Schlussszene des Stücks ist ein allgemeines „Familienfoto“. Alle Figuren des Stücks, verschiedene Generationen von Russlanddeutschen, vereint durch eine Hochzeit, neue Familienbande und eine gemeinsame Geschichte des Volkes, „frieren“ für ein Foto wie eine große Familie ein.

„Wir beenden die Schlussszene des Stücks mit dem wunderbaren Lied ‚Hab oft im Kreise der Lieben‘. Das ist eine wichtige Botschaft der Aufführung „Der Lebensbaum“, erklärt der Regisseur. „Mir ist es wichtig, die Menschen um die Gestalt eines großen Baumes zu versammeln. Wir stehen im Kreis und können, bildlich gesprochen, einen gemeinsamen Tisch unter einem Apfelbaum decken. Jeder legt seine Gaben, seine Erfahrungen auf diesen Tisch: manche die deutsche Sprache, manche die traditionelle Küche, manche Lieder oder Tänze.“

Zweig 2: Der Deutsche Gesang

Die in das Drehbuch der Theateraufführung eingewobenen Lieder spielen eine wichtige Rolle für die Bedeutung der Geschichte, verleihen der Aufführung Schönheit und lassen den Zuschauer mühelos in die Atmosphäre eines wolgadeutschen Dorfes eintauchen.

Die Teilnehmer der Kreativakademie lernten neun Liedkompositionen unterschiedlicher Genres und Stimmungen und führten sie auf der Bühne auf: ein sanftes Schlaflied, ein humorvolles Lied, das von Mutter und Tochter beim Spinnen vorgetragen wird, ein lutherisches Kirchenlied, Weihnachtslieder und kurze deutsche Scherzlieder.

„Gesang begleitet uns in allen Lebensphasen: bei der Geburt, beim Erwachsenwerden, bei Hochzeiten und sogar beim Tod. Deshalb kann die Volkskultur nicht ohne Gesang auskommen. Insgesamt war die Aufführung sehr musikalisch! Man kann sie sogar als Musical bezeichnen, denn es gibt wirklich viel Musik. Es gibt Lieder, Live-Begleitung auf dem Akkordeon und Tanz zu deutschen Kompositionen“, sagt die Chorleiterin Julia Schtach.

Der vielleicht krönende und besonders berührende Moment der Inszenierung, der viele Zuschauer zu Tränen rührte, war die auf der Bühne nachgestellte traditionelle Zeremonie der Abnahme des Hochzeitskranzes von der Braut.

Eines der Schlüssellieder des Stücks ist „Schön ist die Jugend“, das gesungen wird, als die Mutter der Braut während der Hochzeit den Kranz von ihrem Kopf nimmt und das junge Mädchen sich von seiner unbeschwerten Jugend verabschiedet und ins Erwachsenenleben eintritt.

„Dieses Lied wird immer bei Hochzeitszeremonien verwendet. Einerseits ist es lyrisch: Das Mädchen nimmt ihren Kranz ab, schlüpft in eine neue Rolle und das Lied klingt traurig. Jeder bedeutende Übergang im Leben ist wie ein kleiner Tod… Andererseits ist es aber auch ein feierlicher Moment. Bei diesem Lied erleben die Menschen oft ihre tiefsten Erfahrungen“, sagt Julia Schtach.

Das Liederrepertoire der Aufführung umfasste sowohl „Hits“, die traditionell bei Veranstaltungen in Deutsch-Russischen Häusern und Begegnungszentren der Russlanddeutschen gesungen werden, als auch weniger bekannte Kompositionen. Auf diese Weise macht die Kreativakademie die Teilnehmer mit Folklore und Originalwerken in deutscher Sprache vertraut, die sie in ihre regionalen Organisationen und Gruppen mitnehmen können.

Insgesamt ist das Format des Live-Treffens und der intensiven gemeinsamen Kreativität wertvoll, da es Raum für nützliche kreative Kontakte, Erfahrungsaustausch und Inspiration schafft.

„Das Projekt bietet eine wunderbare Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen. Wir sind kreative Seelen und suchen immer nacheinander. Wir möchten unsere Erfolge und Entdeckungen teilen: ‚Ich habe dieses Lied und diese Noten gefunden’, sagt die Chorleiterin Julia Schtach. „Und da so viel Volksmaterial für die Aufführung verwendet wurde, ist dies natürlich eine wirkungsvolle Bewahrung und Förderung der traditionellen Kultur, um sie den Massen zugänglich zu machen. Es gibt hier viele junge Teilnehmer, die nun Volkslieder und -tänze kennen.“

Zweig 3: Der Traditionelle Tanz

Die Leiterin der choreografischen Richtung der Kreativakademie, Lidia Knoll, inszenierte für die Aufführung gemeinsam mit den Teilnehmern mehrere traditionelle Tänze der Russlanddeutschen. Diese Tänze wurden von der Ethnochoreografin Natalia Wesner während Expeditionen zu deutschen Siedlungen in der Region Altai und dem Gebiet Omsk aufgenommen.

Der Choreografin brachte auch die alten deutschen Tänze „Schuhplattler“ und „Ländler“ in das Theaterstück ein:

„Ich habe der Aufführung mehrere deutsche Tänze als Vorläufer der Kultur der Russlanddeutschen hinzugefügt, die aus Deutschland mitgebracht wurden. Zu unserem Projekt kamen drei Männer, die wissen, wie man den Schuhplattler schlägt. Es ist eine sehr komplexe Technik, und das habe ich natürlich ausgenutzt, um das Talent zu zeigen! Der Schuhplattler ist ein Element der bayerischen und Tiroler Tanzkultur. Es sieht buchstäblich so aus, als würden Männer mit den Handflächen auf ihre Schienbeine, Oberschenkel und Füße schlagen und so einen bestimmten Rhythmus erzeugen. Es ist sehr beeindruckend und schön, wenn Männer tanzen!“

Lidia Knoll betonte wie ihre Kollegen, dass die Kreativakademie den Transfer von Kulturmaterial und die Bewahrung der Traditionen der Russlanddeutschen fördere. Sie selbst teilte Choreografien und Musikkompositionen mit den Projektteilnehmern, damit sie diese in ihren Regionen nutzen konnten.

„Alle Tänze, die ich in die Aufführung eingebracht habe und die wir mit den Künstlern erlernt haben, können nicht nur auf der Bühne gezeigt, sondern auch in ihren Zentren eingesetzt werden. Die Teilnehmer können diese Tänze bei ihren deutschen Feiern genauso fröhlich und energiegeladen aufführen und Spaß daran haben!“, erklärt die Choreografin. „Die Tänze können in ihrer authentischen Volksform dargestellt werden, und vielleicht stilisiert sie jemand: Man nimmt die Tanzgrundlage und erweitert sie mit anderen Bewegungen, um daraus eine spektakuläre Konzertnummer zu machen.“

Zweig 4: Der Bühnenraum

Ein wichtiger Teil der Theateralchemie ist die Schaffung eines lebendigen Bühnenraums, der sowohl Schauspieler als auch Zuschauer in die Realität der Aufführung eintauchen lässt.

Die Teilnehmer der Kreativakademie schufen gemeinsam mit der Bühnenbildnerin Maria Chaibullina die Atmosphäre eines traditionellen wolgadeutschen Dorfes. Schon vor ihrer Ankunft in der Region Saratow, als die Künstlerin mit den Projektorganisatoren die notwendigen Requisiten und Dekorationen besprach, bat sie um zehn Heuballen. So begann die Gestaltung des Stücks...

„Zuerst bat ich um zwanzig Heuballen. Sie riefen mich an und fragten: ‚Geht es weniger?‘ – ‚Okay, nehmen wir weniger‘. Ich glaube, die Organisatoren erinnerten sich daran, wie eine Künstlerin aus Tjumen kam und um zwanzig Heuballen bat“, lacht Maria. „Ich dachte, Heu wäre eine hervorragende künstlerische Lösung, die den Ort sofort verwandeln und die ethnische Stimmung der Produktion widerspiegeln würde. Es gibt viele symbolische Dinge, die aus Heu und Stroh hergestellt werden. Als Viktor Pretzer und ich über visuelle Bilder sprachen, erzählte er mir zum Beispiel von der Krone für das Erntedankfest, die aus Maiskolben geflochten und mit verschiedenen Früchten und Bändern verziert war.“

Während der Vorbereitung des Stücks gab Maria den Teilnehmern professionelle Ratschläge zur Herstellung von Requisiten und Bühnendekorationen aus einfachen Materialien, die die Geschichte verständlich machen – wie sie es nennt: „Ein Theater aus dem Nichts und Stöcken erschaffen.“ So bastelten sie beispielsweise originsalgröße Wagenräder aus gewöhnlichem Karton und traditionelle Figuren aus Heu, um das Erntedankfest zu schmücken.

So wie das Erntedankfest selbst von den Russlanddeutschen im großen Umfang und mit dem Reichtum von Gemüse, Obst und Getreide gefeiert wird, war auch die Theaterbühne mit einer Vielzahl von Gaben der Natur gefüllt, die auf dem Boden, zwischen Heuballen und in Körben lagen.

So tauchten beispielsweise die Wassermelonen direkt am Straßenrand entlang der Felder in Saratow im Aufführungsbereich auf. Als die Künstler am Morgen der Premiere von Saratow nach Marx fuhren, hielt ihr Bus am Straßenrand; nachdem sie die Wassermelonen gekauft und verladen hatten, fuhr die Truppe weiter – zur Generalprobe und zur bevorstehenden Aufführung am Abend.

Zweig 5: Die Wolga

Ein weiterer Held und wichtiger Teil der Theaterinszenierung in Marx – auf der Bühne unsichtbar, aber auf emotionaler Ebene spürbar – war die Wolga selbst. Der Regisseur, die Berater der Richtungen und die Schauspieler selbst sprachen einstimmig von der besonderen Tiefe, mit der sie den Stoff des Stücks erleben, da sie sich in der Wolgaregion befinden.

Die Choreografin Lidia Knoll teilte ihre emotionalen Erfahrungen in diesem Zusammenhang: „Während der Proben des Prologs, als die Kolonisten ihre Heimat auf der Suche nach einer neuen Heimat verlassen, überkamen mich Gedanken an die Deportation. Viktor Pretzer beugt sich zu mir herüber, um mich um Rat zu fragen, und sieht, dass ich weine. Ich sage ihm: ‚Ich bin überwältigt‘. Und auch er fing an zu weinen…

Vielleicht ist alles stärker spürbar, weil wir das Stück in diesem Land aufführen, an der Wolga, wo unsere Vorfahren herkommen. Schließlich ist dies unsere Geschichte. Wir kennen sie von unseren Eltern und Großeltern. In meiner Familie gab es enteignete Kulaken, die schon rehabilitiert sind, dann wurden meine Verwandten tief nach Sibirien verbannt. Und wir alle sind uns dessen bewusst, wir spüren es.

Und die Teilnehmer selbst sind großartig, sie spielen nicht nur und rezitieren den Text – sie erleben alles selbst.“

Zweig 6: Die Menschen

Und natürlich wird das Theater hier und jetzt von Menschen geschaffen: Schauspielern und Zuschauern.

„Dass Sie hier sind, ist eine große Freude. Als wir die Teilnehmerliste erstellten, gab es eine Auswahl. Ich arbeitete an den Listen derjenigen, die zu uns kommen würden, habe Sie online kontaktiert und Sie bereits vorgestellt. Und als wir uns hier in Saratow trafen, sah ich alle an und dachte: ‚Das sind meine!‘ Und ich habe mich in Sie verliebt“, erzählte Natalia Meidt den Teilnehmern.

„Während der Aufführung hatte ich einen Kloß im Hals vor Stolz darüber, welche verantwortungsbewusste und talentierte Menschen sich zur Teilnahme am Projekt versammelten! Wie sehr sie sich in den Prozess einbrachten. Schließlich waren die Bedingungen für die Vorbereitung der Aufführung schwierig: nur wenige Stunden Probenzeit und viel Material. Ich weiß, dass meine Sänger die Texte nachts gelernt haben“, teilte Chorleiterin Julia Schtach ihre Gefühle unmittelbar nach der Premiere mit. „Und sie erwiesen sich auch als talentierte Tänzer und Theaterschauspieler. Ich beobachtete mit Bewunderung, wie sie von einer Aktivität zur nächsten wechselten.

Wir haben versucht, mit ganzem Herzen zu singen! Als wir gemeinsam auf der Bühne standen, sah ich, wie meine Sänger versuchten, die Bedeutung und die Emotionen zu vermitteln, wie sie an jedem Wort, an jeder logischen Betonung der musikalischen Phrasen arbeiteten. Und das Wichtigste: Ich sah, dass es beim Publikum eine riesige Resonanz fand.“

Die Kreativakademie vereint Sänger, Tänzer und Schauspieler mit unterschiedlichen Kenntnissen und Fähigkeiten. Gleichzeitig haben alle Berater den Künstlern während der gesamten Projekttage einstimmig erklärt, dass ihr emotionaler Zustand viel wichtiger sei als die Art und Weise, wie sie graziös sich beim Tanzen bewegen oder den richtigen Ton treffen.

„Ich hoffe sehr, dass die Menschen, die zum Projekt kommen, hier reicher werden. Egal, ob sie professionelle Künstler sind oder nicht, sie sind alle talentierte Könige und Königinnen!“, sagt Regisseur Viktor Pretzer. „Vielleicht hat jemand dieses deutsche Lied noch nie in seinem Leben gehört. Mir ist es wichtig, dass er grobgesagt zwei Buchstaben daraus singt und schon glücklich ist. Oder er hat noch nie getanzt und plötzlich erlebt er dieses Erlebnis: Es spielt wunderschöne deutsche Musik und er versteht zu tanzen. Wenn das alles klappt, sehe ich glückliche Menschen!“

Gesangsberaterin Julia Shtach brachte die Teilnehmer vor dem Auftritt in dieselbe Stimmung:

„Ich wünschte, die Künstler würden den Auftritt einfach genießen: Es ist klar, dass da Aufregung und Nervosität sind – aber es ist wichtig, Zeit zu haben, die Freude darüber zu spüren, dass wir hier sind und in einer solchen gemeinsamen Schöpfung vereint sind.“

Und dem lauten Applaus, den spontanen Tränen, dem Lächeln und dem Feedback nach zu urteilen, spürte das Publikum diese aufrichtigen Emotionen und die persönliche Beteiligung an der Geschichte, die die Künstler zeigten.

„Schön, fröhlich, talentiert!“, sagte Zuschauerin Swetlana. „Ich danke den Organisatoren und allen Künstlern für die Theateraufführung und die Möglichkeit, die Geschichte der Wolgadeutschen zu erleben – ihre Schwierigkeiten und freudigen Momente im Leben.“

Eine andere Zuschauerin, Nadeschda, fügt hinzu: „Es ging um das Leben, um Traditionen. Eine wundervolle Inszenierung, wunderschöne Lieder, feurige Tänze, luxuriöse Outfits. Ein Meer von Emotionen, dank der Regisseure und Schauspieler! Die Schauspieler spielten sehr professionell: Man merkte nicht einmal, dass sie sich nur 13 Stunden vorbereitet hatten, als hätten sie dies ihr ganzes Leben lang gemacht. Sehr berührend!“

Nach der Premiere bedankte sich Elena Geidt, Vorsitzende der National- kulturellen Autonomie der Russlanddeutschen des Rayons Marks und Vizepräsidentin der Föderalen national-kulturellen Autonomie der Russlanddeutschen, von der Bühne aus bei den Teilnehmern und Zuschauern:

„Vielen Dank für Ihre Arbeit und die Emotionen, die niemanden gleichgültig gelassen haben. Und ich danke den Zuschauern, die gekommen sind, und ich hoffe, sie haben die Kultur der Wolgadeutschen ein wenig besser kennengelernt.

Meine Lieblingszeremonie, die Kranzabnahme, und dieses Lied über die für immer vergehende Jugend haben mich zu Tränen gerührt. Einmal wurde mir auch der Kranz abgenommen, und auch dann weinte ich. Heute wurde es sehr gut gespielt.“

Als das Theaterteam am Abend nach der Premiere ins Hotel zurückkehrte und sich im Kreis versammelte, um Eindrücke auszutauschen, klangen viele Worte über das Gefühl von Familie, Stolz, Dankbarkeit und Liebe.

„Ich habe Sie sehr liebgewonnen! Was wir gemeinsam und mit Liebe tun, kann Menschen über viele Jahrzehnte hinweg ein wohlgenährtes und glückliches Leben ermöglichen. Teilen Sie Ihr Talent und die Qualität Ihrer Arbeit! Es ist wichtig, dass sie Ihr ganzes Herz daran hineinlegen, und Wärme von Menschen zu Menschen übertragen“, wandte sich der Regisseur Viktor Pretzer an die Teilnehmer.

„Ich glaube, wir sind in dieser Zeit zu einer großen Familie geworden. Es gibt hier so viele talentierte und wunderbare Menschen aus verschiedenen Regionen, jeder mit seinem eigenen Gepäck, und das ist sehr bereichernd. Ich habe das Gefühl, dass jeder in einem neuen Zustand nach Hause zurückkehren wird. Und ich hoffe wirklich, dass wir uns wiedersehen“, erzählte eine der Teilnehmerinnen, Natalia.

Als alle Mitglieder der „Familie“ der Kreativakademie bereits in ihre Regionen aufgebrochen sind, füllte sich der Chat des Projekts weiterhin mit netten Nachrichten, Songtexten und Notizen, Fotos und Videos.

„In meinem Kopf spielen immer noch die deutschen Melodien, ich muss endlich die Texte lernen. Und ich möchte tanzen. Morgen treffen wir uns mit der ganzen Familie bei mir zu Hause: Ehefrau, Kinder, Enkel, Schwiegertöchter und Schwiegersöhne. Ich werde ihnen deutsche Tänze beibringen!“, teilte Alexander Gossman, ein Teilnehmer aus Toljatti, im Chat mit.

Das bedeutet, dass die Bedeutungen, die im Stück „Der Lebensbaum“ verankert sind – Bäume pflanzen, sich als große Familie an einem gemeinsamen Tisch versammeln und die kulturellen Traditionen der Russlanddeutschen vervielfältigen – all dies lebt weiter und wird auch außerhalb der Kreativakademie weitergegeben: von Menschen zu Menschen, von Familie zu Familie.

von Elena Podanjowa